In Nome-del-Padre, godi!

Nuovi godimenti a contratto, tra Pasolini e l'AGCOM

Oggi è il 2 novembre, un giorno che, nel calendario laico della cultura italiana, ha un peso imbarazzante: l’anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini. E avere a che fare con Pasolini significa, o dovrebbe significare, fare i conti col suo ultimo, insostenibile film: Salò o le 120 giornate di Sodoma.

Salò non è un film sul sesso, non c’entra nulla col fascismo storico e men che meno ha a che fare con la cosiddetta “liberazione sessuale” che, detto tra noi, è una espressione davvero cretina…

Pasolini ci mostra (e lo fa nel 1975) la rappresentazione glaciale della relazione tra Potere e Godimento1. L’orrore del film non risiede nell’eccesso di trasgressione, ma nella sua esatta negazione che si manifesta nella meticolosa regolamentazione della pulsione. I “Signori” di Salò non sono libertini2 travolti dalla passione; sono notai e legislatori che stilano un regolamento che trasforma il corpo dell’Altro in un oggetto da consumare secondo un ordine stabilito.

Pasolini legge Klossowski e ci spiega Sade: al Potere non interessa affatto reprimere il piacere, ma organizzarlo in forma di godimento normato.

A cinquant’anni da quella lettura e con un tempismo che ha del grottesco, in Italia, dal 12 novembre entrerà in vigore una delibera dell’AGCOM che impone una verifica dell’età tramite SPID per l’accesso ai siti pornografici, mentre in Francia, spinta dal tragico caso di Gisèle Pelicot, l’Assemblea Nazionale approva una legge che tenta l’impossibile: definire legalmente il consenso all’atto sessuale attraverso un “contratto” basato su un “sì esplicito, preventivo e revocabile”.

Il meccanismo analitico con cui entrambe norme sono chiamate a confrontarsi (e fallire) è il medesimo: il tentativo della Legge di gestire un godimento che minaccia di distruggere tanto il soggetto quanto l’oggetto e quindi la società.

Non ci abbiamo messo poi molto a passare dalla rigidità confessionale alla democratizzazione del godimento via OnlyFans, dove l’intimità è prezzata e la trasgressione è una performance da influencer. L’immagine pornografica, onnipresente e gratuita, ha trasformato il desiderio in un loop di consumo compulsivo.

Il risultato non è liberazione, ma svalutazione del desiderio. Una svalutazione controllata giova ad ogni economia, ma se l’inflazione cresce troppo smette di giocare a favore del consumo economico, istituzionale e religioso.

Il desiderio, per esistere, ha bisogno di un ostacolo: l’erotismo non è la presenza della carne, ma il gioco che la nega promettendola. Il pensiero sadiano non è ateo3. Al contrario, il libertino di Sade ha un bisogno disperato dell’esistenza di Dio e della Legge Morale, perché solo la loro esistenza rende la profanazione un atto di godimento supremo.

Se Dio non esiste, tutto è permesso e ogni trasgressione è impossibile. L’inferno.

Senza mancanza non c’è desiderio. Il consumatore contemporaneo di pornografia non è un libertino sadiano; è un cliente frustrato in un supermercato con troppa merce.

Lacan lo ripete continuamente, affiancando l’imperativo morale di Kant (”Devi agire secondo la Legge Morale, a qualunque costo”) all’imperativo di Sade (”Devi godere, a qualunque costo”).

La struttura è identica. Entrambi sono imperativi categorici, universali, spogliati di ogni empatia umana o ricerca del piacere. Il sadico non cerca il piacere; obbedisce a un dovere di godere che lo rende un funzionario.

L’utente pornografico seriale è, a suo modo, un soggetto “kantiano-sadiano”. Non prova più nemmeno piacere. È intrappolato in un dovere di godere per riempire un vuoto, in una coazione a ripetere che lo rende il burocrate del proprio godimento.

Clicca, consuma, svuota, e ripeti. Un meccanismo perfetto in qualsiasi ambito lo si applichi.

In questa coazione al godimento si annida il potenziale fallimento delle due leggi italiana e francese.

La prima tenta di normare la fuga nel simulacro. La coazione al consumo dell’immagine (pornografica e non) ha una funzione precisa: è fuga dall’ansia dell’Altro4. L’incontro sessuale con l’Altro “in carne e ossa” è il regno dell’imprevedibile. È l’incontro con un desiderio che non è il mio, con un corpo che può deludermi, con un’alterità che mi mette in discussione. La “carne” è il luogo dell’ansia, del fallimento, della non-corrispondenza. L’immagine (ogni immagine) è il suo opposto. È un oggetto totalmente sottomesso al mio controllo. Non mi guarda, non mi giudica, non mi chiede nulla. È un godimento autistico, che esclude l’Altro e mi protegge dall’ansia della relazione.

La seconda vuole istituzionalizzare il fallimento dell’incontro con la carne. La legge francese nasce dal vuoto normativo esposto dal caso Pelicot, dove l’assenza di “violenza o minaccia” visibile rendeva impotenti le leggi precedenti. Questo vuoto orribile ed inspiegabile è il Reale5 che Lacan mette in relazione con l’assioma: “Non c’è rapporto sessuale”6.

In questo ambito non esistono codici naturali o pretese di armonie prestabilite. L’incontro è sempre un mancato incontro. Di fronte a questo “non-rapporto” che, nel caso dello stupro, collassa nel Reale della violenza, la Legge è costretta a tentare l’impossibile: far esistere il rapporto sessuale consensuale come contratto.

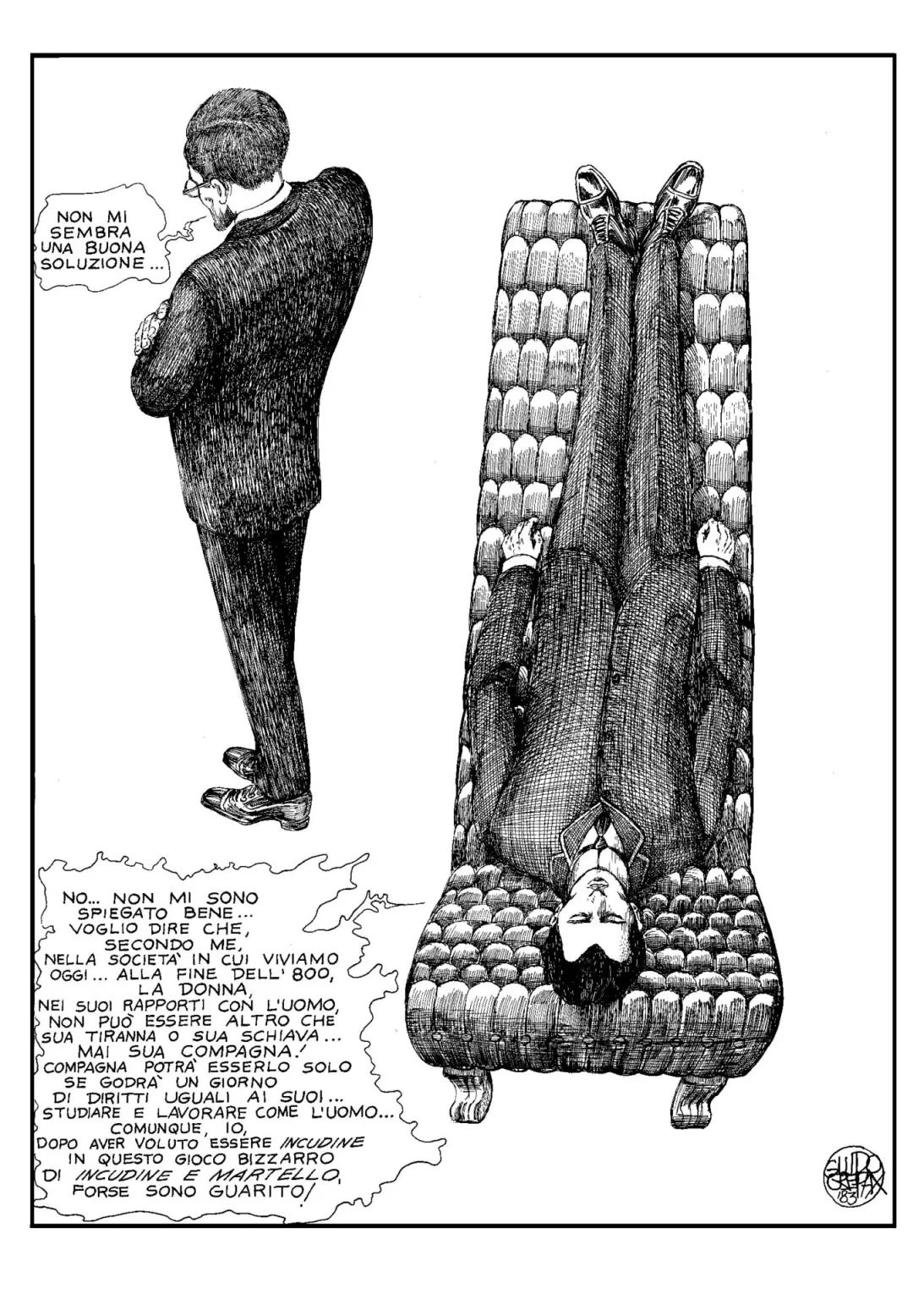

Da una prospettiva analitica, l’intervento dell’AGCOM è un atto sadico che tenta di porre rimedio all’evaporazione del Nome-del-Padre7. Lo Stato, di fronte al godimento autistico e deregolamentato dei suoi figli onanisti, impone un regolamento dall’alto. Non si tratta però di un limite morale (“questo è peccato”), ma di un limite burocratico (“per accedere, devi autenticarti”). Lo SPID è il gesto tecnico di Salò: non vieterò il godimento, ma lo organizzerò e lo amministrerò. Lo SPID, nella sua banalità, diventa un operatore analitico che reintroduce la distanza, spezzando l’immediatezza compulsiva e tenta (invano) di accreditarsi come rito di passaggio ateo e burocratico: l’ordine simbolico ti riconosce come “adulto”. È una struttura piuttosto fragile rispetto all’impianto religioso (vuoi mettere lo SPID col peccato originale) ed è per questo che la religione, alla fine, vince sempre.

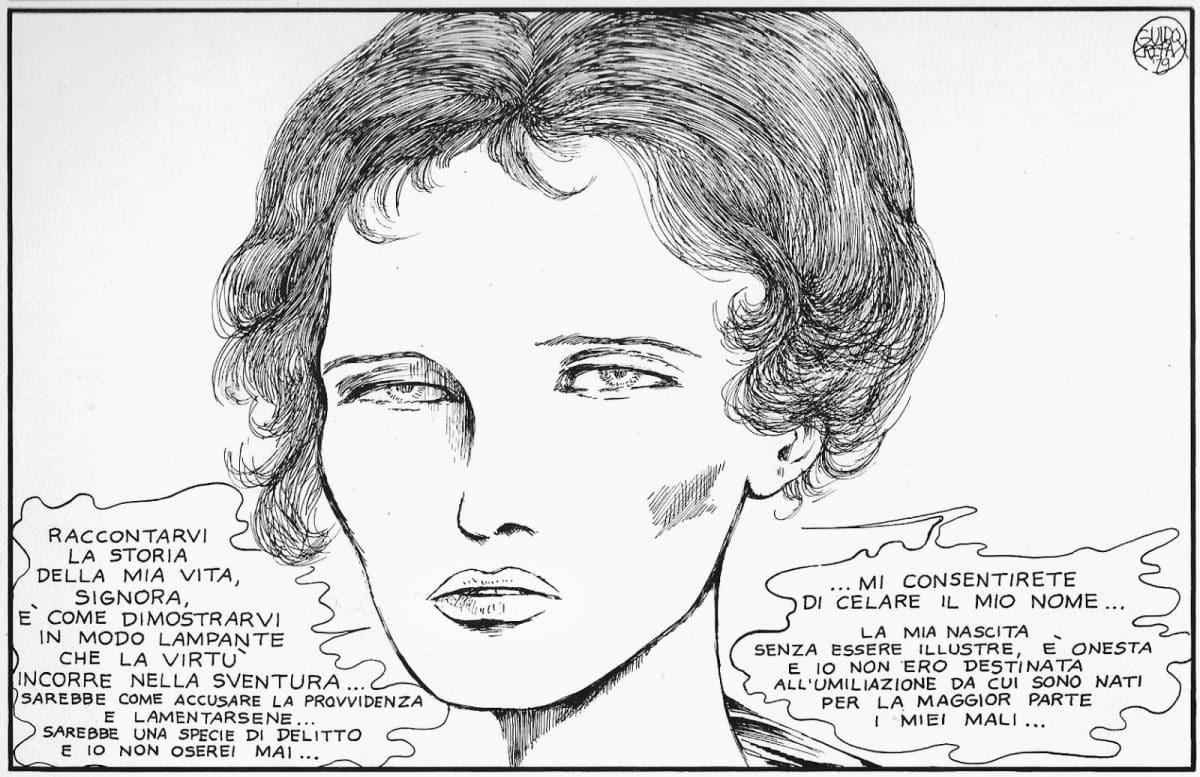

Contemporaneamente in Francia, Sade porta a passeggio Sacher-Masoch. Se Le 120 giornate di Sodoma è imposizione della Legge ai servi, la Venere in pelliccia è il servo che implora la Legge. Il masochista (Severin) esige il contratto. Ha bisogno che la sua padrona (Wanda) firmi un patto notarile che la istituisca come Legge. Perché? Perché il masochista detesta il “padre evaporato” e l’anarchia del “tutto permesso”. Ha bisogno di una Legge per poter godere, non trasgredendola ma sottomettendosi ad essa.

La società francese, di fronte all’orrore del caso Pelicot (il Reale del “non-rapporto”) e al fallimento della vecchia Legge del Nome-del-Padre, agisce come soggetto masochista collettivo che implora la creazione di una nuova Legge-Contratto.

Chi ironizza troppo facilmente sul “modulo da firmare in doppia copia” non coglie appieno la fantasia masochista (o forse sì, ma preferisce negarla): l’ambiguità del desiderio trasformata in un contratto legale che fissa in pagina il “sì” e il “no”. È il tentativo disperato di suturare il buco del “non-rapporto sessuale” col notariato. Lo scritto è il funerale dell’orale (Carmelo Bene).

Pasolini ci aveva mostrato l’approssimarsi di un godimento regolamentato dal Potere. Oggi, per sfuggire al godimento deregolamentato che uccide il desiderio (il porno) o annulla l’Altro (lo stupro), stiliamo il regolamento sadico (lo SPID per guardare) e il contratto masochista (la firma per toccare).

Non credo che la legge italiana riuscirà a tenere alla larga i minori in cerca di porno più di quanto quella francese riuscirà a fermare gli stupri. Ma credo che entrambi i documenti avranno validità come certificato di morte del desiderio.

Bibliografia e Sitografia

Age verification: dal 12 novembre in vigore gli obblighi - AGCOM (Avviso)

Deleuze, G. (1967). Presentazione di Sacher-Masoch. Il freddo e il crudele.

Foucault, M. (1963). Prefazione alla trasgressione.

Klossowski, P. (1947). Sade, il mio prossimo.

Lacan, J. (1963). Kant avec Sade (in Scritti).

Una firma prima del sesso - Melania Rizzoli, Il Giornale 02/11/2025

Godimento inteso nel senso lacaniano di jouissance: non il semplice “piacere”, ma quel “di più” che lo trasporta in un eccesso quasi doloroso e si situa al di là del principio di piacere.

Quella del libertino è una figura centrale nel pensiero di Sade/Klossowski. Non è un edonista, ma un “filosofo” che persegue il godimento come un imperativo razionale e assoluto, un dovere (quasi kantiano) che nega metodicamente ogni morale e l’Altro.

Su questo si veda il fondamentale scritto di Pierre Klossowski Sade, prossimo mio.

Anche in questo caso, inteso in senso lacaniano. Altro, scritto con la ‘A’ maiuscola distinto da altro, inteso come l’oggetto o il simile, rappresenta il luogo del Simbolico, la struttura del linguaggio, della Legge e della cultura. L’incontro sessuale è sempre incontro con l’opacità e l’ansia del desiderio dell’Altro.

Il Reale, insieme a Simbolico e Immaginario, costituisce uno dei tre fondamentali registri lacaniani. Il Reale è ciò che sfugge alla simbolizzazione, il “buco” traumatico della (cosiddetta) realtà.

Il n’y a pas de rapport sexuel è una aforisma lacaniano centrale, per indicare l’assenza di un codice naturale, un’armonia o una complementarità innata tra i sessi. Il sesso è un “buco” nel Reale, un incontro sempre sintomatico e “fallimentare”.

Il Nom-du-Père non ha a che fare col padre biologico, ma rappresenta la funzione metaforica della Legge. È il “significante” che, introducendo il limite, ancora la psiche all’ordine simbolico e regola il godimento, aprendo lo spazio al desiderio.

Come al solito centri il punto. Lavorano consumano crepano. Il delizioso trittico di cui ogni mercato ha bisogno. Dove cio’ che non resta- per citare Lacan al contrario- e’ il desiderio.